Blog

ESH : LES ENTREPRISES SOCIALES QUI EXPLOITENT LE LOGEMENT SOCIAL

Enquête sur les scandales de corruption et taxation abusive des sociétés anonymes du logement social

I. UN SECTEUR MÉCONNU MAIS PUISSANT AU CŒUR DU SCANDALE

Depuis plus de deux décennies, un scandale d’ampleur nationale secoue le secteur du logement social français. Au cœur de cette controverse : les Entreprises Sociales pour l’Habitat (ESH), ces sociétés anonymes investies d’une mission d’intérêt général qui gèrent plus de 2 millions de logements sociaux à travers l’Hexagone. Loin de l’image vertueuse du service public, ces 250 entreprises privées ont développé un système sophistiqué d’exploitation financière de leurs locataires, alliant corruption systémique et taxation abusive.

Les ESH constituent un modèle hybride unique dans le paysage français du logement social. Contrairement aux Offices Publics de l’Habitat (OPH) qui dépendent des collectivités territoriales, ou aux coopératives d’HLM régies par l’économie sociale et solidaire, les ESH fonctionnent selon les règles du secteur privé tout en bénéficiant de financements publics massifs et d’exonérations fiscales considérables. Cette position privilégiée leur permet de cumuler les avantages du public et du privé, créant un terrain propice aux dérives.

Avec un chiffre d’affaires cumulé de plusieurs milliards d’euros et 32 000 salariés répartis sur l’ensemble du territoire, les ESH représentent aujourd’hui la force dominante de la production de logements sociaux en France. Elles construisent annuellement plus de la moitié des nouveaux logements HLM, disposent d’une capacité d’investissement colossale et exercent une influence considérable sur les politiques publiques du logement. Cette puissance économique et politique s’accompagne malheureusement de pratiques opaques qui pénalisent directement les populations les plus vulnérables.

L’enquête que nous publions aujourd’hui révèle l’existence d’un double système d’exploitation : d’une part, des réseaux de corruption organisée qui détournent les attributions de logements et les marchés publics au profit d’intérêts privés ; d’autre part, des mécanismes de taxation abusive qui répercutent illégalement sur les locataires des charges normalement supportées par les propriétaires. Cette investigation, menée sur plusieurs mois, s’appuie sur des témoignages de locataires victimes, des documents internes d’ESH, des décisions de justice et des rapports d’audit officiels qui attestent de l’ampleur systémique de ces dysfonctionnements.

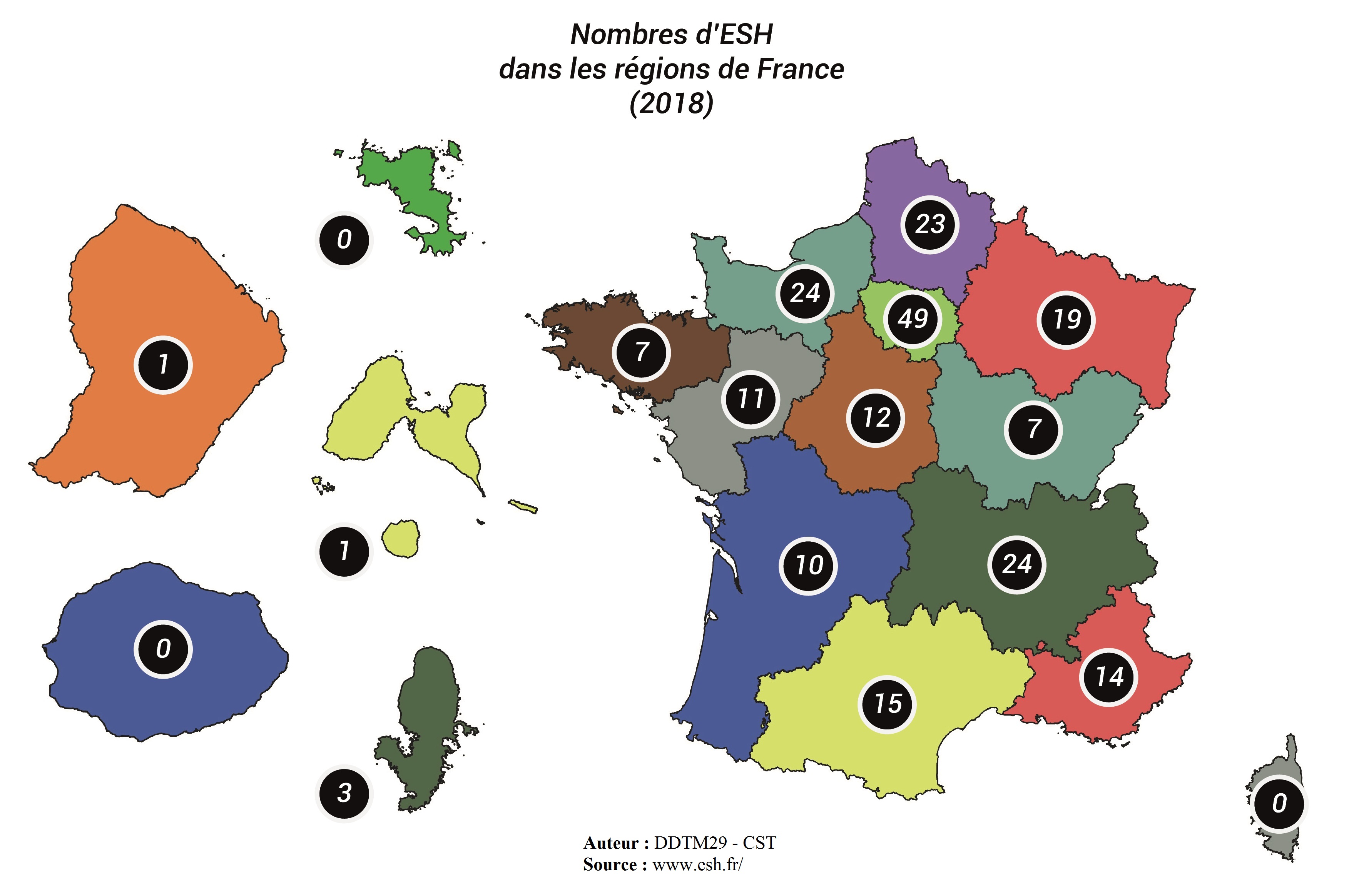

Répartition géographique des Entreprises Sociales pour l’Habitat sur le territoire français

II. LES ESH : DU SERVICE PUBLIC AU BUSINESS LUCRATIF

L’évolution historique : de SA-HLM aux ESH

Les Entreprises Sociales pour l’Habitat trouvent leurs origines dans les anciennes Sociétés Anonymes d’Habitations à Loyer Modéré (SA-HLM), créées dans l’entre-deux-guerres pour répondre à la crise du logement. Ces sociétés, initialement portées par un véritable idéal social et des entrepreneurs philanthropes, ont progressivement évolué vers un modèle économique plus complexe. La transformation en ESH, officialisée par la loi du 13 août 2004, marque un tournant décisif : ces organismes conservent leur statut de sociétés anonymes tout en revendiquant une mission d’intérêt général.

Cette mutation juridique s’accompagne d’une professionnalisation accrue et d’une recherche d’efficacité économique qui tranche avec la philosophie traditionnelle du service public. Les ESH peuvent désormais développer des activités commerciales diversifiées, créer des filiales, prendre des participations dans d’autres sociétés et même intervenir sur le marché du logement privé. Cette liberté d’action, impensable pour les organismes publics, leur confère une agilité opérationnelle mais ouvre aussi la voie à des conflits d’intérêts et à des dérives mercantiles.

Gouvernance et structure : un modèle hybride problématique

Le fonctionnement des ESH repose sur une gouvernance de type entrepreneurial qui diffère radicalement de celle des organismes publics de logement social. Leur conseil d’administration, composé d’actionnaires privés, de représentants d’institutions financières et de personnalités du monde des affaires, privilégie naturellement une logique de rentabilité et de croissance. Cette orientation business se traduit par des politiques salariales attractives pour les dirigeants, des stratégies d’expansion territoriale agressives et une recherche constante d’optimisation financière.

La Fédération des ESH, dirigée par Valérie Fournier, constitue un puissant lobby qui défend les intérêts sectoriels face aux pouvoirs publics. Cette organisation professionnelle dispose de moyens considérables pour influencer la réglementation, négocier les conditions de financement public et orienter les politiques nationales du logement social. Son influence s’exerce à tous les niveaux : parlementaire, gouvernemental, et auprès des collectivités territoriales. Cette capacité de lobbying, couplée au poids économique des ESH, leur permet de maintenir un système réglementaire favorable à leurs intérêts commerciaux, parfois au détriment de leur mission sociale.

L’analyse des bilans financiers des principales ESH révèle des niveaux de rentabilité qui interrogent sur la compatibilité entre mission sociale et objectifs commerciaux. Certaines ESH affichent des marges bénéficiaires et des rémunérations de dirigeants qui dépassent largement celles d’entreprises privées comparables, tout en bénéficiant d’avantages fiscaux substantiels et de garanties publiques sur leurs emprunts. Cette situation de rente, financée in fine par les contribuables et les locataires, alimente les critiques sur le détournement de la mission d’intérêt général.

III. RÉSEAUX DE CORRUPTION : L’INFILTRATION RÉVÉLÉE

L’enquête choc du Média TV : pénétrer les réseaux

L’investigation menée par Le Média TV en 2024 a levé le voile sur l’existence de réseaux de corruption organisée au sein des ESH. En se faisant passer pour des demandeurs de logement disposés à payer des dessous-de-table, les journalistes ont réussi à identifier des filières clandestines permettant d’obtenir rapidement un logement social moyennant des sommes allant de 3 000 à 15 000 euros. Cette enquête révèle que la corruption ne se limite pas à quelques cas isolés mais constitue un système structuré impliquant des agents d’ESH, des intermédiaires et parfois des élus locaux.

Les mécanismes mis au jour sont d’une sophistication remarquable : création de faux dossiers de candidature, manipulation des critères de priorité, contournement des commissions d’attribution officielles, et mise en place de circuits parallèles de validation. Les sommes collectées illégalement sont ensuite redistribuées au sein de réseaux complexes impliquant plusieurs niveaux hiérarchiques. Cette organisation criminelle prospère grâce à l’opacité des procédures d’attribution et à l’absence de contrôles efficaces.

Marchés publics truqués : l’enrichissement systémique

Au-delà de l’attribution frauduleuse de logements, les ESH sont au cœur de scandales impliquant des marchés publics de construction et de maintenance truqués. L’analyse des appels d’offres révèle des pratiques d’entente entre entreprises, des cahiers des charges rédigés sur mesure pour favoriser certains candidats, et des commissions occultes versées aux décideurs. Ces détournements représentent des centaines de millions d’euros sur l’ensemble du secteur, financés en définitive par les fonds publics et les loyers des locataires.

Les témoignages recueillis auprès d’anciens salariés d’ESH décrivent un système institutionnalisé de rétrocommissions sur les marchés de travaux. Des entreprises du BTP versent régulièrement des pourcentages sur leurs chiffres d’affaires à des dirigeants d’ESH en échange de l’attribution préférentielle de marchés. Cette corruption à grande échelle explique en partie la dérive des coûts de construction et de rénovation dans le secteur social, répercutée ensuite sur les charges locatives.

Complicités politiques : l’omertà institutionnelle

L’ampleur de la corruption dans les ESH ne pourrait subsister sans la complicité, active ou passive, d’une partie de la classe politique locale et nationale. Les liens étroits entre dirigeants d’ESH et élus, matérialisés par des financements de campagnes électorales, des emplois de complaisance pour des proches, ou des avantages en nature, créent un climat d’impunité favorable aux pratiques frauduleuses. Cette proximité explique la réticence des pouvoirs publics à diligenter des contrôles approfondis et à sanctionner les organismes défaillants.

Les révélations successives d’affaires de corruption impliquant des ESH – de l’affaire de l’office de Bobigny aux scandales récents dans plusieurs métropoles – témoignent d’un phénomène systémique qui dépasse les cas individuels. L’enquête parlementaire de 2024 a mis en évidence l’existence de véritables « familles » politico-économiques gravitant autour du logement social, où se mélangent intérêts publics et privés dans une opacité totale.

Montants estimés des détournements

- Attribution frauduleuse : 50-100 millions €/an

- Marchés publics truqués : 200-300 millions €/an

- Commissions occultes : 30-50 millions €/an

- Total estimé : Plus de 400 millions € détournés annuellement

IV. DOUBLE EXPLOITATION : CORRUPTION ET SURTAXATION DES LOCATAIRES

Répercussion illégale de la taxe foncière

Parallèlement aux réseaux de corruption, les ESH ont développé des mécanismes sophistiqués de taxation abusive de leurs locataires. La pratique la plus répandue consiste à répercuter illégalement la taxe foncière sur les charges locatives, en violation flagrante de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989. Cette taxe, qui incombe exclusivement au propriétaire selon le code général des impôts, représente plusieurs centaines d’euros par logement et par an que les locataires paient indûment.

Les techniques utilisées pour masquer cette répercussion illégale sont variées : intégration dans des « frais de gestion locative » majorés, répartition sur plusieurs postes de charges (entretien, espaces verts, gardiennage), ou création de « provisions exceptionnelles » jamais justifiées par des travaux réels. Cette opacité volontaire empêche les locataires de comprendre ce qu’ils paient réellement et de contester les charges abusives.

TEOM gonflée et charges fictives

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), seule composante de la taxe foncière légalement récupérable auprès des locataires, fait l’objet de majorations systématiques. Les ESH facturent souvent l’intégralité du montant incluant les frais de gestion (8% du montant principal) pourtant exclus par la réglementation. Plus grave encore, certaines ESH appliquent des coefficients de majoration pouvant atteindre 50% du montant réel, transformant cette taxe en source de profit.

L’analyse des décomptes de charges révèle également l’existence de prestations fictives facturées aux locataires : entretien d’espaces verts inexistants, frais de sécurité dans des résidences non surveillées, charges d’ascenseur dans des immeubles de plain-pied, ou maintenance d’équipements jamais installés. Ces pratiques frauduleuses génèrent des revenus substantiels pour les ESH au détriment des budgets familiaux les plus fragiles.

Opacité comptable : un système organisé

L’opacité des décomptes de charges constitue un élément central du système d’exploitation mis en place par les ESH. Les documents fournis aux locataires sont volontairement rendus illisibles : multiplication des postes budgétaires, intitulés vagues et trompeurs, montants éclatés sur plusieurs lignes, absence de justificatifs détaillés. Cette complexité artificielle décourage les contestations et permet de masquer les surfacturations.

Les rares locataires qui parviennent à obtenir des justificatifs découvrent souvent des anomalies flagrantes : factures de prestations jamais réalisées, contrats de maintenance sur-évalués, frais administratifs disproportionnés, ou coefficients de répartition défavorables aux locataires. Cette organisation de l’opacité témoigne d’une volonté délibérée de tromper les locataires sur la réalité des charges.

Charges abusives moyennes par logement ESH

- Taxe foncière illégalement répercutée : 180-250 €/an

- TEOM majorée : 50-80 €/an

- Charges fictives diverses : 100-200 €/an

- Total moyen par logement : 330-530 €/an d’abus

- Impact national : 660 millions € à 1 milliard € détournés annuellement

V. LES VICTIMES : 2 MILLIONS DE FAMILLES EXPLOITÉES

Profil des locataires ESH : une précarité aggravée

Les 2 millions de locataires des ESH représentent une population particulièrement vulnérable : 68% de familles monoparentales, 52% de bénéficiaires de minima sociaux, 34% de travailleurs précaires. Ces ménages, dont les revenus ne dépassent généralement pas 60% du revenu médian national, consacrent déjà entre 25% et 35% de leurs ressources au logement. Dans ce contexte, les charges abusives prélevées par les ESH constituent une double peine inacceptable pour des familles déjà fragilisées par leur situation économique.

Les témoignages recueillis révèlent l’impact dramatique de ces pratiques sur les budgets familiaux. Marie, locataire d’une ESH en région parisienne depuis huit ans, témoigne : « Quand j’ai découvert que je payais 200 euros de taxe foncière par an sans le savoir, j’ai été révoltée. Avec mes 1200 euros de salaire mensuel, cette somme représente une semaine de courses pour mes enfants. Comment peuvent-ils nous voler comme ça ? » Son histoire n’est malheureusement pas isolée.

Conséquences sociales et psychologiques

Au-delà de l’aspect financier, ces pratiques génèrent un sentiment profond d’injustice et de défiance envers les institutions. Ahmed, locataire depuis quinze ans, confie : « J’ai perdu confiance dans le système. On nous dit qu’on nous aide, mais en réalité, on nous escroque. Comment faire confiance après ça ? » Cette défiance se traduit par une dégradation des relations entre locataires et gestionnaires, compliquant la gestion quotidienne des résidences et alimentant les tensions sociales.

L’association de défense des locataires « Droit au Logement » recense plus de 5000 témoignages similaires depuis 2020. Chaque dossier révèle la même réalité : des familles en difficulté financière qui découvrent qu’elles paient depuis des années des charges indues, sans possibilité réelle de récupérer les sommes versées en raison des délais de prescription et de la complexité des procédures juridiques.

Témoignage

« Pendant 10 ans, j’ai payé des charges d’entretien d’espaces verts alors que notre résidence n’a même pas un brin d’herbe ! Il a fallu qu’un voisin fasse des recherches pour découvrir le pot aux roses. Nous réclamons maintenant le remboursement de près de 2000 euros, mais l’ESH fait traîner les choses. »

– Fatima, locataire ESH à Lyon

VI. RÉFORMES URGENTES : VERS UN CONTRÔLE RENFORCÉ

La loi Sapin 2 : un cadre insuffisant

La loi Sapin 2 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, adoptée en 2016, impose aux grandes ESH des obligations en matière de prévention de la corruption. Cependant, l’application de cette réglementation reste largement insuffisante : seules les ESH dépassant certains seuils de chiffre d’affaires sont concernées, les contrôles effectifs sont rares, et les sanctions demeurent symboliques.

Face à l’ampleur des scandales révélés, le gouvernement a annoncé en 2024 un renforcement du dispositif de contrôle. L’Agence Nationale de Contrôle du Logement Social (ANCOLS) voit ses effectifs et ses prérogatives élargis, avec notamment la possibilité de diligenter des audits inopinés et de sanctionner directement les organismes défaillants. Ces mesures, bien que tardives, marquent une prise de conscience des pouvoirs publics.

Sanctions prévues : suspension d’agrément et amendes

Le arsenal répressif se durcit progressivement avec l’introduction de sanctions financières dissuasives et la possibilité de suspension temporaire ou définitive de l’agrément pour les ESH récidivistes. Cette menace existentielle pour les organismes défaillants devrait théoriquement inciter à une meilleure gouvernance et au respect de la réglementation. L’obligation de remboursement des trop-perçus avec intérêts constitue également un levier efficace pour dissuader les pratiques abusives.

Perspectives 2025-2026 : vers une refonte structurelle

Les réformes annoncées pour 2025-2026 prévoient une transformation en profondeur du modèle ESH. La conditionnalité des avantages fiscaux au respect strict de règles de transparence et de redistribution effective des économies réalisées aux locataires constitue une révolution copernicienne. Cette évolution, si elle est effectivement mise en œuvre, pourrait marquer la fin de l’ère des rentes de situation et de l’exploitation des populations fragiles.

L’instauration d’un portail numérique national permettant aux locataires de consulter en temps réel le détail de leurs charges et de les comparer avec les standards du marché représente également une avancée significative vers plus de transparence. Cette démocratisation de l’information devrait permettre aux locataires de mieux défendre leurs droits et de contester plus facilement les pratiques abusives.

Mesures correctives 2025

- Conditionnalité des exonérations fiscales à la transparence

- Portail numérique national de consultation des charges

- Formation obligatoire des locataires à leurs droits

- Médiation renforcée et gratuite

- Délais de prescription étendus pour les recours

- Fonds de garantie pour remboursement des trop-perçus

CONCLUSION : VERS UNE JUSTICE SOCIALE DANS LE LOGEMENT

Le scandale des ESH révèle les dérives d’un système qui a perdu de vue sa mission première : servir les plus vulnérables. La transformation nécessaire du secteur dépendra de la volonté politique de rompre avec un modèle économique fondé sur l’exploitation des locataires précaires.

Les 2 millions de familles logées par les ESH méritent mieux qu’un système corrompu qui les spolie. L’heure est venue d’une refondation complète de ces entreprises pour qu’elles retrouvent leur vocation sociale authentique.

QUE FAIRE SI VOUS ÊTES VICTIME ?

Actions immédiates :

- • Demander le détail complet des charges

- • Conserver tous les justificatifs

- • Contacter une association agréée

Recours juridiques :

- • Saisir la commission de conciliation

- • Contester par écrit les charges abusives

- • Engager une action en justice si nécessaire